Wie rettet man eine Sprache – und damit eine Identität?

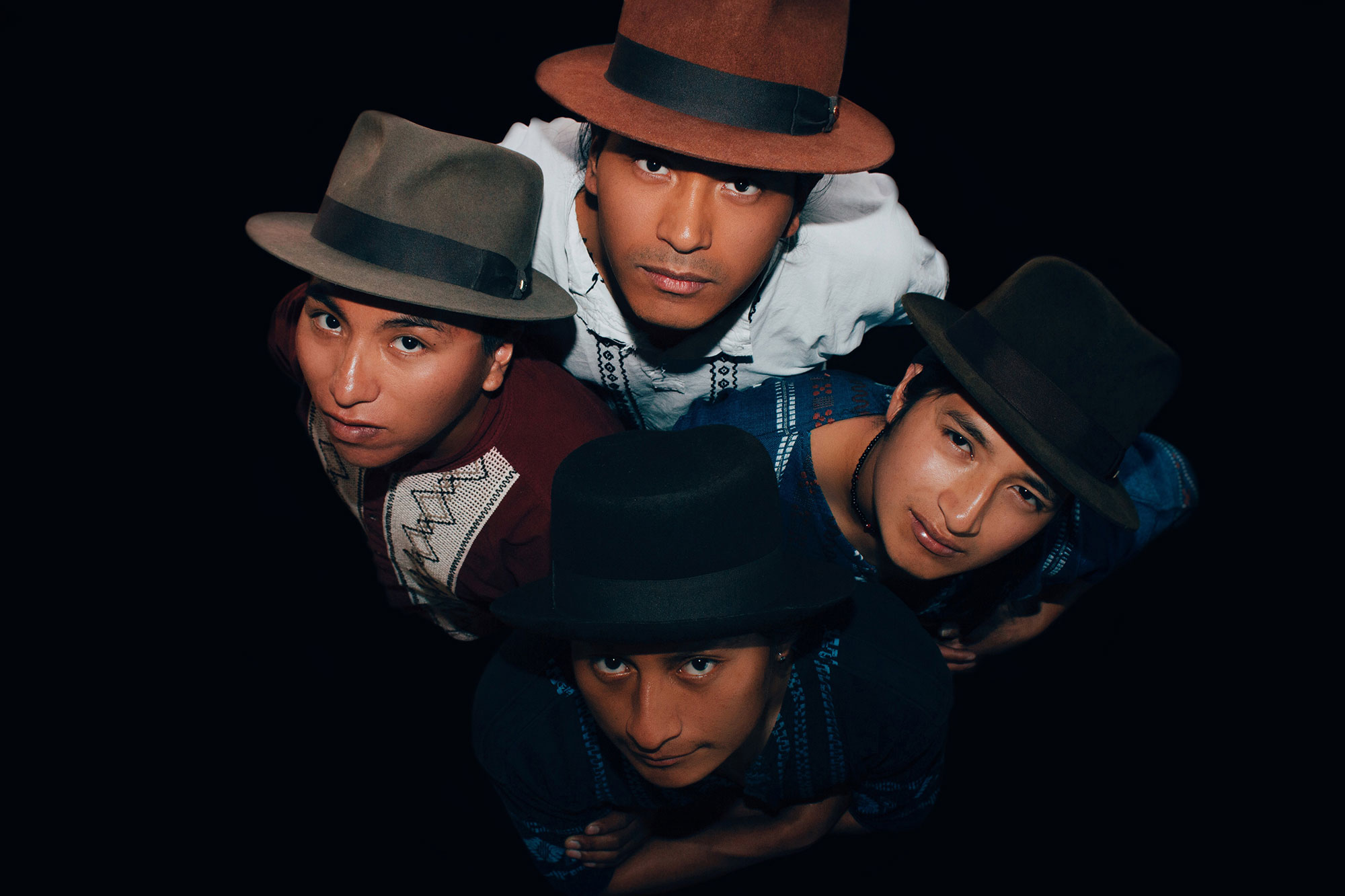

Um ihre Sprache und Kultur zu erhalten, haben sich junge indigene Menschen in Ecuador zusammengeschlossen: Sie machen Musik, Kunst, Videos – in Kichwa, der Sprache ihrer Vorfahren. Die SOS-Kinderdörfer unterstützen sie dabei.

Radio an und kurz darauf ertönen Musik und die Stimmen der Moderator:innen. Für viele von uns ist es ganz normal, dass wir im Radio unsere Muttersprache hören. Was aber, wenn die eigene Sprache verloren geht und es kaum noch öffentliche Orte gibt, wo man sie spricht? So geht es vielen Menschen in Ecuador, die indigenen Gemeinschaften angehören: Die traditionelle Sprache verschwindet immer mehr und wird durch Spanisch ersetzt.

Wenn Kinder ihre Großeltern nicht mehr verstehen

Andrés Pichamba und Inti Tontaquimba, beide 28, gehören der indigenen Gemeinschaft der Kichwa an, sie sprechen die traditionelle Kichwa-Sprache – und merken, dass diese immer mehr verschwindet. Die zwei jungen Männer sitzen in Miguel Egas Cabezas, einer kleinen Gemeinde nahe der Stadt Otavalo im Norden Ecuadors, als wir uns über Videoanruf unterhalten. Beide haben langes Haar: Andrés trägt einen Zopf, Intis Haar ist offen. "Hier versteht zwar die Mehrheit der Menschen die Sprache noch, aber sie sprechen sie nicht. Vor allem ältere Leute sprechen Kichwa, es bräuchte eine bessere Verbindung zwischen den Generationen, damit auch die Jüngeren die Sprache mehr sprechen", sagt Inti.

Deswegen haben sie gemeinsam mit zehn anderen jungen Menschen und den SOS-Kinderdörfern die Gruppe Kawsay Wamprakuna („Jugendliche für das Leben“ auf Kichwa) ins Leben gerufen: ein Kollektiv, mit der sie ihre Sprache und gleichzeitig ihre Kultur erhalten wollen. Indem sie gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Musik machen, Kunstprojekte starten, an Festivals teilnehmen. Die SOS-Kinderdörfer in Ecuador unterstützen sie in ihrer Arbeit. Immer wieder schließen sie sich auch mit anderen Gruppen zusammen, um gemeinsam Kichwa-Kunst zu machen. "Unter anderem haben wir eine Rap-Gruppe, sie heißt Runa Rap. Wir machen Hiphop-Musik und verbinden das mit Texten auf Kichwa und Spanisch, in denen es um soziale Themen und unsere Rechte geht", sagt Andrés. Das unten stehende Video entstand in gemeinsamer Arbeit mit anderen Kollektiven.

Vom Recht, zu wissen, wer man ist

Rechte – ein wichtiges Thema für viele indigene Menschen. "Es geht um das Recht auf Gesundheit, um Kinder, die durch Migration auf sich allein gestellt sind", sagt Inti. "Und um die Prävention von häuslicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, was ja auch für die SOS-Kinderdörfer ein wichtiges Thema ist", fügt Andrés hinzu. "Die Sprache ist das Wichtigste für unsere Identität." Und diese ginge verloren, wenn Sprache verschwinde. Durch ihre Arbeit wollen sie ihre Wurzeln und die ihrer ganzen Gemeinschaft stärken.

Für das Kollektiv Kawsay Wamprakuna steht außer Frage, dass Kichwa wieder mehr im Alltag gesprochen werden muss. "Wir können nicht verstehen, warum wir diese Sprache nicht mehr richtig wertschätzen. Wir sollten wieder anfangen, im Alltag Kichwa zu sprechen – und nicht nur, wenn man will, dass andere einen nicht verstehen, oder weil man zuhause mit der Familie eben so spricht, aber anderswo nicht", sagt Inti.

Kichwa-Rap im Stadtpark

Um ihrer Sprache wieder mehr Gehör in der Öffentlichkeit zu verschaffen, stehen die jungen Indigenen am Mikrofon, vor und hinter der Kamera: Mit Videos, Radiobeiträgen und Podcasts teilen sie die Kichwa-Sprache in sämtlichen sozialen Medien. Damit auch die Menschen ohne Internetzugang ihre Beiträge hören können, hatten Inti und Andrés eine kreative Idee: Sie brennen ihre Musik und Beiträge auf CD und übergeben sie anschließend den Gemeindevertreter:innen der sieben Ortschaften in ihrer Region. Diese können es dann über Lautsprecher an öffentlichen Plätzen abspielen.

"In unserem Kollektiv sind viele verschiedene Menschen zusammengekommen, wir hatten alle drei Hauptgründe, die uns vereinen: Kultur, Sport und Kunst", sagt Inti.

"Wir haben festgestellt, dass wir dadurch viele Jugendliche erreichen. Durch eine Art Meisterschaft, die wir über einen Monat lang ausgerichtet haben. Jeden Abend haben sich Kinder und Jugendliche zusammengefunden, die ganz unterschiedliche Talente hatten. Teilweise waren das wirklich talentierte Kinder!“

Sie haben diesen Platz für Kunst geschaffen, um die Werte ihrer indigenen Kultur an die jüngeren Generationen weiterzugeben.

Die Gesellschaft in der Coronapandemie unterstützen

"Die Pandemie hat uns in unserer Arbeit hart getroffen, die ersten Monate waren wir wie in einem Schockzustand", sagt Inti. Da sie viel mit den Gemeinden vor Ort arbeiten, merken sie, wie viele Kinder durch Corona von Bildung abgeschnitten werden. Deswegen haben sie ein Projekt begonnen, bei dem Studierende aus der Region Kindern und Jugendlichen mit den Hausaufgaben helfen, die zuhause kein Internet haben. In ihren sozialen Netzwerken verbreiteten sie außerdem Informationen auf Kichwa und Spanisch, wie die Menschen sich vor Corona schützen können.

Auch, wenn sie gerade nicht so viel machen können wie sonst – Andrés, Inti und das Kollektiv finden immer wieder Neues, an dem sie arbeiten können. Andrés hat das Gefühl, dass ihre Arbeit schon viel bewirkt hat. "Es motiviert uns, dass die Leute unsere Arbeit wertschätzen und sie sich mehr in ihren Gemeinden engagieren."